近年、生成AIは急速に普及し、「業務で使ってみたい」という声は増えています。その一方で、

「何から始めればいいのか分からない」

という課題も現場からよく耳にします。

Tech FunのR&Dチームでも日々最新技術の検証を行っていますが、私たちは単なる「技術の実験」ではなく「現場への定着」こそがゴールであると意識して取り組んでいます。

本ブログでは、私たちが得た知見や失敗談も含め、これから導入を検討される方へリアルな情報を発信していきます。

第一弾となる今回は、生成AIを導入する企業が最初に押さえるべき「小さく始める」ためのポイントをまとめました。

生成AIと聞くと、高度なチャットボットの導入や、自社専門モデルの構築など、大規模な取り組みをイメージしがちです。

しかし、初期段階からリソースを大量投入すると、以下のような問題に直面しやすくなります。

R&Dチームとしての結論は、「まずは小さく試す」ことが最もリスクが低く、効果的であると考えています。

目的や期待値を絞り込み、小規模な課題に対して生成AIを適用してみることで、精度の検証やリスク把握がしやすくなります。

実際、私たちも最初は「チーム定例MTGの議事録要約」という非常に小さなタスクから検証を始めました。

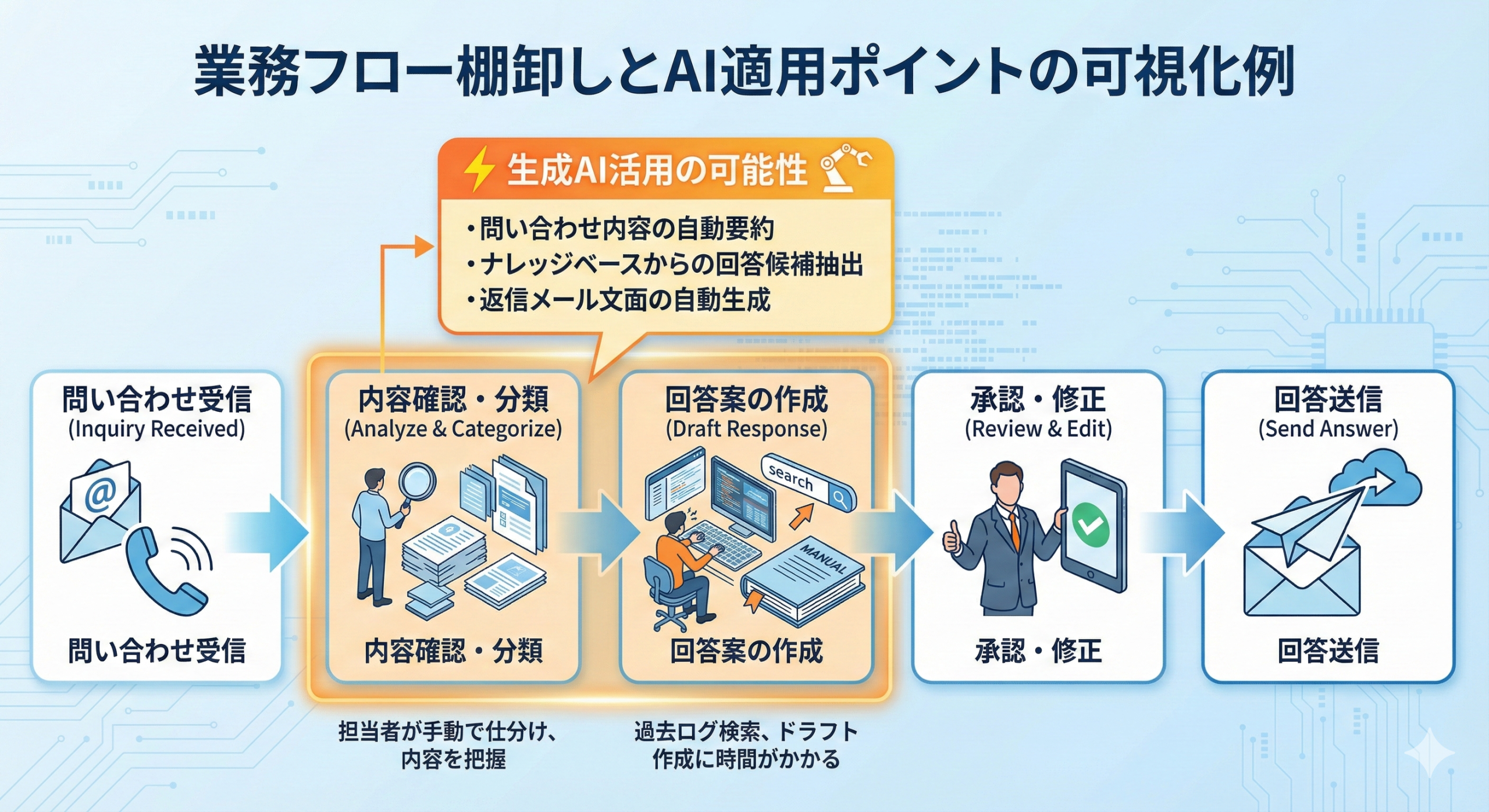

いきなりツールを導入する前に、まずは「自分たちの業務がどのように進んでいるか」を可視化・整理することが重要です。

たとえば、「顧客からの問い合わせ対応を生成AIで効率化したい」と考えたとします。この時、業務の流れを正確にフローに落とし込めないと、生成AIへの指示も曖昧になります。

生成AIは魔法の杖ではありません。文脈を汲み取って自律的に業務を完遂してくれるわけではなく、業務を知り尽くした現場の方々による「適切な設計」があってこそ輝きます。

業務フローの中で、以下のようなタスクはありませんか?これらは生成AIの強みが生かしやすい領域です。

データを参照できない段階であれば、まずはデータを整える業務が発生し、AI活用までが遠のきます。

成功基準が具体的でなければ、導入効果を正しく測定し改善に繋げることができません。

自分たちは現在どういう状態なのか?可視化・整理することが大切です。

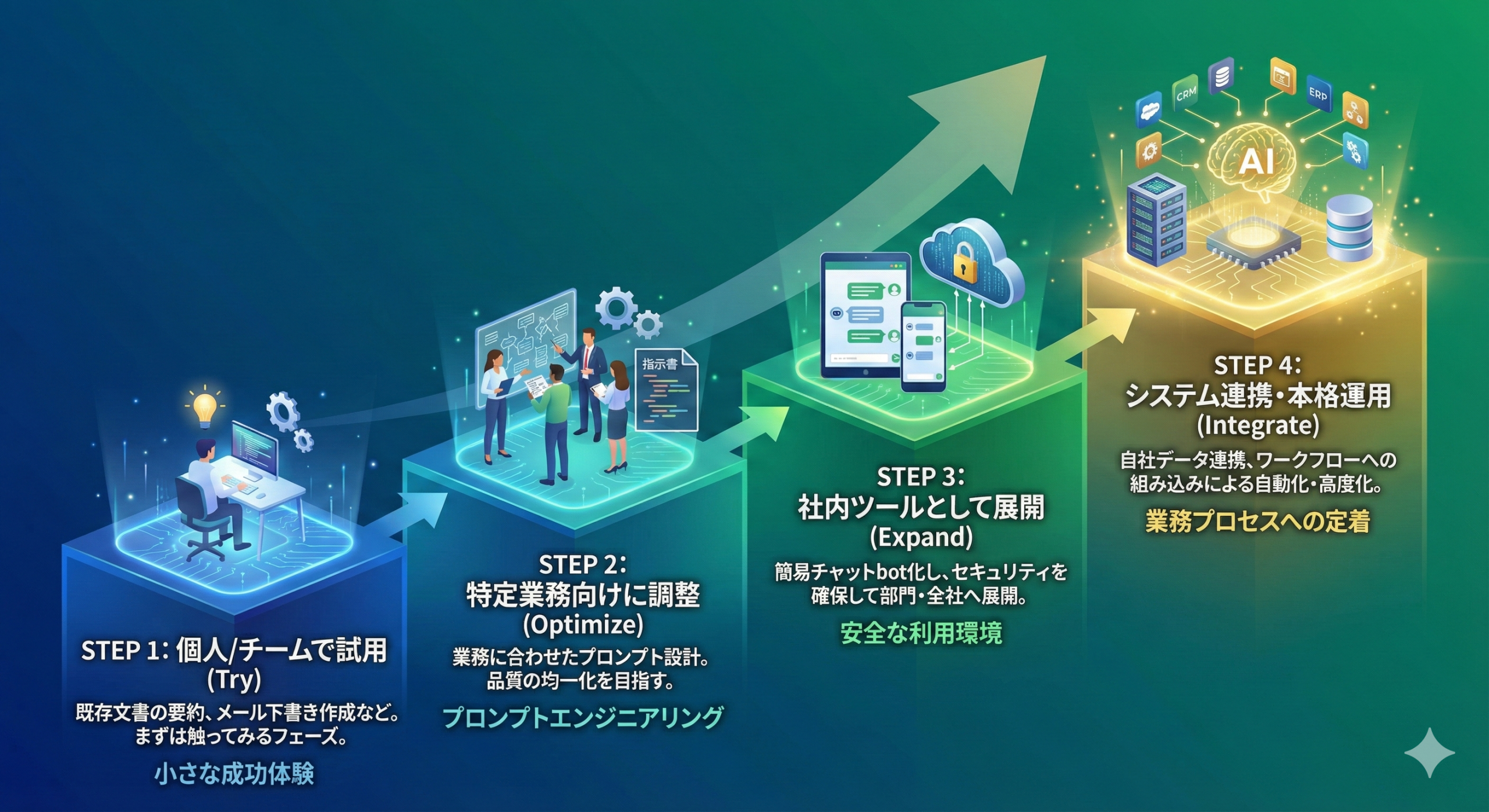

生成AI活用は一度きりで終わるものではありません。“試用 → 調整 → 運用”のサイクルを回すことで、組織としての活用力が育っていきます。

Tech Funでは、以下のようなステップでの段階的な成長を行ってきました。そして、この小さな成功体験がAIを導入する上で大切であったと改めて実感しています。

初回は難しいことをせず、“まずは触ってみる”ことが大切です。

とはいえ、「通常業務に追われて第一歩を踏み出すリソースがない」「客観的な視点で導入のアドバイスが欲しい」という場合もあるかと思います。 Tech Funでは、そんな“最初の一歩”を支援する3つのサービスパックをご用意しました。

Tech Funでは、お客様のフェーズに合わせ、生成AI活用に向けた支援を3つのパックでご提供しています。

生成AIに限らず、Web・業務システム開発やインフラ設計など、技術領域を問わずご相談を承っています。「何から始めれば良いか分からない」という段階でも構いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。